「うちの子、なんだか他の子とちょっと違う気がする」

「集団行動が苦手で、家にいるときも落ち着きがない」

そんな“ちょっと気になる”という感覚を抱えながら、どうサポートしてあげればいいのか迷っていませんか?

発達障害は早期発見と適切なサポート方法が重要だとよく言われますが、それは必ずしも“特別な訓練”を意味するわけではありません。

家庭の中でできる工夫や、親子の関わり方こそが、子どもの成長にとって大きな力になることもあります。

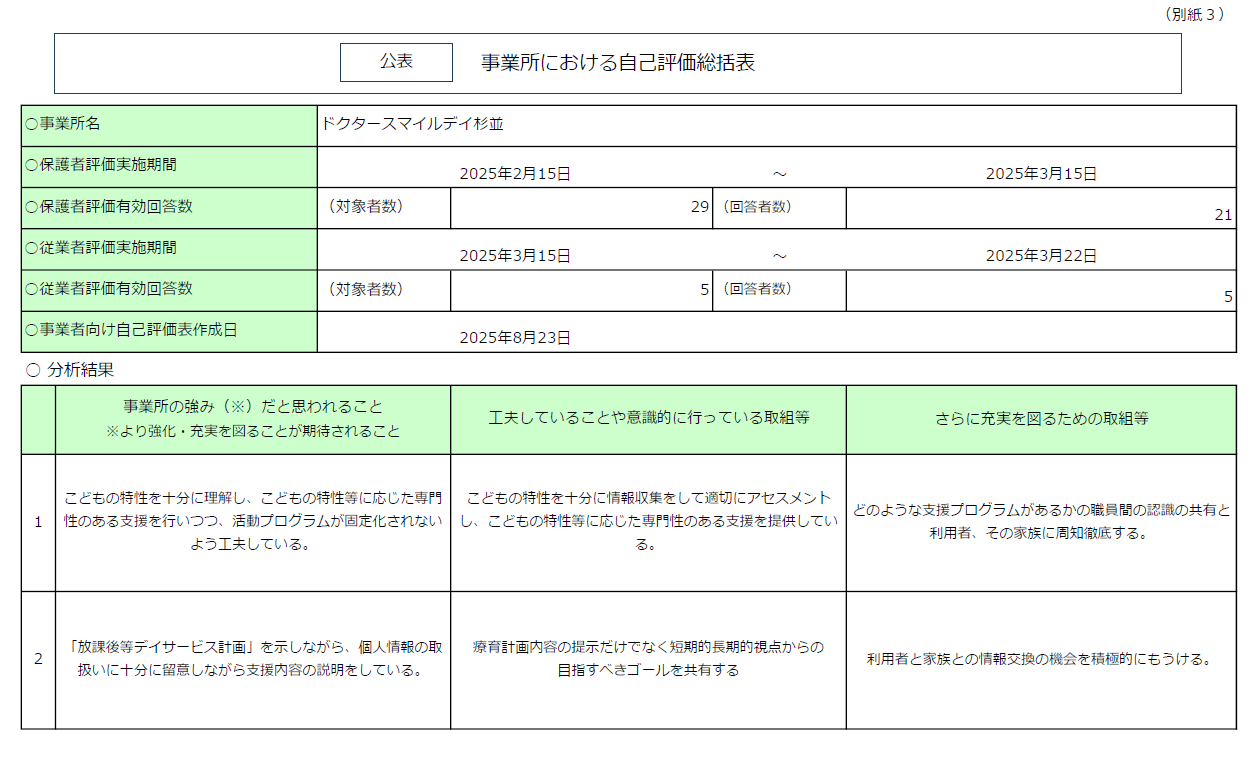

今回は、ドクタースマイルデイ杉並が考える「家庭内サポート」の基本と、実際に効果のあるアプローチをご紹介します。

見逃しがちな“気づき”が、サポートの第一歩

発達障害は目に見える特性だけではなく、環境や状況によって現れ方が大きく変わります。

たとえば…

幼稚園では問題なく過ごせているのに、家庭では癇癪が多い

学校では頑張っているけれど、帰宅後に疲れ切っている

きょうだいと比べて、会話や理解力に差がある

こうした「一貫性のない困りごと」こそ、発達の偏りやストレスのサインかもしれません。

その“違和感”をスルーせず、家庭の中でしっかりと観察し、受け止めることが早期発見につながります。

「育て方が悪いのでは?」

「この子の個性だから大丈夫」

と考えてしまいがちな時こそ、第三者の視点や支援を取り入れていくことが重要です。

家庭だからこそできる“環境の調整”

家庭内サポートの第一歩は、「がんばらせる」ことではなく、「環境を整える」ことです。

たとえばこんな工夫があります:

見通しを持たせる → スケジュールをホワイトボードに書く

切り替えを助ける → 次にやることを事前に知らせる

刺激を減らす → テレビや音の多い場所を避け、静かな空間を作る

こだわりに配慮する → 好きな順番や習慣をできるだけ尊重する

「甘やかしでは?」と感じる方もいるかもしれませんが、これは自立を遠ざけるのではなく、土台を整える支援です。

無理やり直すのではなく、本人の力が出しやすい環境を用意することが、適切なサポート方法といえます。

保護者が“変わる”ことで、子どもも変わる

私たちが関わるご家庭の中でも、子どもの変化よりも先に保護者の接し方が変わったことで、結果的にお子さんが安定してきたケースが多くあります。

よくあるのが、次のような場面です。

🔸「なんでできないの?」と責めてしまっていた保護者が、

➡「どうすればやりやすいかな?」と聞くようになった

🔸「ちゃんとしなさい」と注意していた声かけが、

➡「どうすれば伝わるかな?」と視覚的に示す方法に変わった

このように、関わり方の“目線”を変えることが、子どもにとって安心できる土台になるのです。

子どもは「理解してくれる人」の前で、少しずつ変わっていくもの。

家庭がその“最初の場所”であることが、何よりの支援になります。

支援を“家庭だけ”で完結させようとしないこと

「家庭内でできることを」と言うと、「じゃあ家だけで何とかしなきゃ」と思ってしまう方もいるかもしれません。

でも、支援は家庭だけで抱えるものではありません。

✅ 大切なのは、「家庭で気づいたことを外部に共有する」こと。

✅ そして、「家庭でできないことは、専門家に頼る」ことです。

私たちドクタースマイルデイ杉並では、医師が常駐し、保護者との面談や連携にも力を入れています。

「朝の準備が進まない」「兄弟げんかが絶えない」といった家庭内の課題も、支援チームで一緒に考えます。

家庭内サポートは、家庭だけでやることではなく、家庭だからこそできることに集中するために、外の力を借りる――その姿勢こそが正解なのです。

📩 家庭と支援機関が手を取り合うことで、子どもはもっとのびのび育っていけます。

ドクタースマイルデイ杉並では、家庭と連携しながら、発達障害のお子さま一人ひとりに合った支援を提供しています。

✅ 医師常駐

✅ 少人数制の安心空間

✅ 保護者支援も重視したアプローチ

「もしかしてうちの子も…?」と感じたその気持ちが、すでに支援のスタートです。

#発達障害 #早期発見 #適切なサポート方法 #家庭内サポート #発達が気になる #家庭療育 #環境調整 #子育ての悩み #保護者支援 #子どもの困りごと #視覚支援 #ドクタースマイルデイ杉並 #放課後等デイサービス #医師常駐 #少人数制 #療育施設 #親子関係 #育てにくさ #コミュニケーション支援 #発達支援