「落ち着きがない」「空気が読めない」「すぐ怒る」――そんな子どもの行動に戸惑った経験はありませんか?

調べていくうちに「ADHD(注意欠如・多動症)」や「ASD(自閉スペクトラム症)」という言葉にたどり着く方も多いでしょう。

最近では、これらの特性が重なる「併存型」のお子さんが増えており、支援の現場でも重要なテーマとなっています。

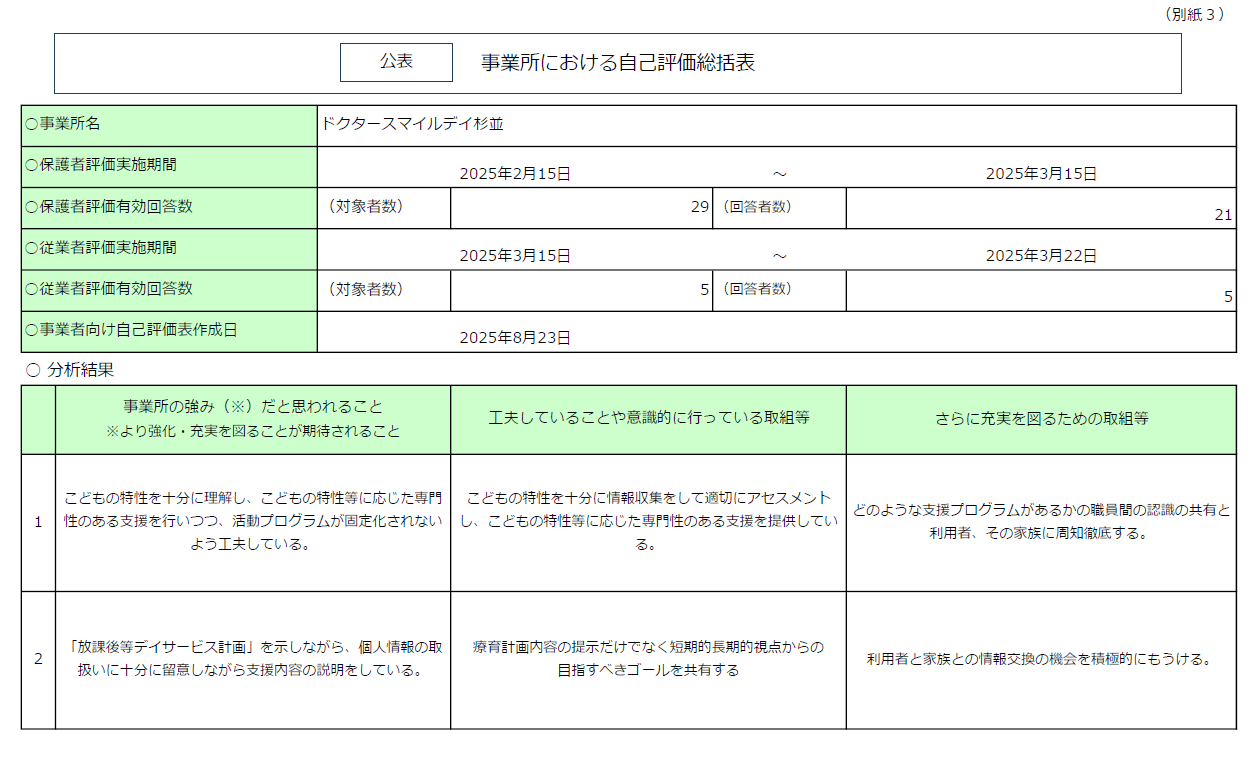

今回は、発達障害の早期発見の視点とともに、ADHDとASDが併存する場合の適切なサポート方法について、私たちドクタースマイルデイ杉並が解説します。

✅ ADHDとASDが重なると、子どもはどうなる?

ADHDは「注意がそれやすい」「じっとしていられない」「衝動的に行動する」といった特性が見られます。

一方、ASDは「こだわりが強い」「対人関係が苦手」「感覚が過敏」といった特徴があります。

この2つの特性が重なると、行動がより複雑になります。たとえば、順番を待つのが苦手でトラブルになりやすかったり、急な予定変更に混乱してパニックになったりと、周囲から「どう対応すればいいのか分からない」と感じられることも多くなります。

ただの“落ち着きのない子”や“頑固な子”と見られてしまい、本来必要な支援が受けられないまま時間が過ぎてしまうこともあります。

✅ 早期発見が、将来を左右するカギになる

ADHDやASDの特性は、幼少期から少しずつ現れ始めます。

しかし、「男の子だから落ち着きがないのは普通」「こだわりが強いのは性格の一部かも」と見過ごされてしまうことも少なくありません。

実は、ADHDとASDの併存型は一方の特性がもう一方を隠してしまうこともあります。

たとえば、多動で目立つ行動の裏に、感覚過敏や他者との関係づくりの難しさが潜んでいることも。

✅ だからこそ、発達障害の早期発見はとても重要です。

「少し気になる」段階で相談し、状況を整理することで、お子さんに合った適切なサポート方法を見つけやすくなります。

私たちの施設でも、学校や家庭で「困りごと」が続いた結果、実はADHDとASDの両方の傾向があったと判明したケースが多くあります。

✅ ひとつの方法だけでは届かない支援

ADHDだけを想定した支援や、ASDだけに対応した支援では、併存型の子どもにはうまく届かないことがあります。

例えば、ASDの特性が強い子どもには、決まった流れで過ごせる環境や、予測可能なルールがあると安心できます。

しかし、ADHDの傾向があると、そのルールを守ることが難しかったり、落ち着いて取り組むのが苦手だったりします。

✅ だからこそ、一人ひとりの“困りごと”に応じて、環境や対応を柔軟に組み立てる必要があります。

・音やにおいに敏感なら、静かなスペースを用意する

・急な切り替えが苦手なら、スケジュールを視覚的に伝える

・人とのやり取りが苦手なら、コミュニケーション方法を工夫する

こうした細やかな調整をするには、十分な人員体制と少人数制の支援環境が不可欠です。

✅ 家庭との連携が、支援の質を決める

支援の現場では、お子さんと接する時間は限られています。だからこそ、ご家庭と連携しながら、日常生活の中で続けられる支援を一緒に考えることがとても大切です。

✅ 私たちは保護者との定期的な面談を通して、ご家庭でのお困りごとや成功体験を共有いただき、それを支援プログラムに反映しています。

「朝の準備がどうしてもスムーズにいかない」

「兄弟との関わりでトラブルが起きやすい」

「家ではゲームばかりで学習に向き合えない」

そうした悩みに対しても、「なぜそうなるのか」「どう対応するとよいか」を医師やスタッフが一緒に考え、家庭に合った工夫をご提案しています。

✅ 子どもだけでなく、保護者も安心して過ごせること。

それこそが、私たちが大切にしている支援のスタート地点です。

ADHD+ASDの子どもたちに、安心して通える場所を

ADHDとASDが重なるお子さんは、その個性ゆえに周囲から誤解されやすく、支援が届きにくい傾向があります。

しかし、適切なアプローチを行えば、少しずつでも自信を取り戻し、自分のペースで成長していけます。

ドクタースマイルデイ杉並では、医師常駐のもと、少人数制・個別対応・家庭との連携を柱にした支援を行っています。

「ちょっと気になるけど、まだ様子見でいいかな」と迷っているご家庭にも、丁寧に向き合いながらサポートを進めています。

📩 お子さまの“今”を大切にしたい方は、まずはお気軽にご相談ください。

#ADHD #ASD #発達障害 #併存型 #早期発見 #適切なサポート方法 #放課後等デイサービス #支援の質 #家庭との連携 #環境調整 #注意欠如多動症 #自閉スペクトラム症 #二次障害 #困りごと #視覚支援 #スケジュール支援 #感覚過敏 #少人数制 #医師常駐 #保護者支援 #療育 #支援計画 #子育ての悩み #行動の特徴 #成長支援 #施設選び #子どもの特性 #家庭内サポート